Тема Великой Отечественной войны в различных видах искусства имеет большое идейное и эстетическое значение для патриотического воспитания молодого поколения. В кинематографии значимость фильмов о войне тоже не подлежит сомнению, ведь они влияют на общественное сознание, формируют социальные и культурные установки личности. Сейчас, когда события Великой Отечественной войны стали историей, фильмы о минувшем времени постепенно, но неизбежно начинают обретать исторический характер, особенно для нового зрительского поколения, живущего сегодня. Но существуют фильмы, в которых прошлое и настоящее, история и современность неразделимы и взаимосвязаны.

Фильмы о Великой Отечественной войне начали снимать ещё до её окончания для поддержания боевого духа. Этой цели удавалось добиться за счёт различных средств: юмора, песен, трагических моментов или зарождающегося чувства любви. Сюжеты отражали события накануне войны и в её начале, а также показывали атмосферу времени — веру людей в победу и мирную жизнь. В них поднимались различные темы: и начало войны, и судьба человека, и невзгоды военной действительности, а также любовь к родине, верность гражданскому долгу, коллективу, чувство товарищества.

Ежегодно на экранах появляются всё новые и новые ленты, которые не только рассказывают о минувших войнах, но и затрагивают современные события, например — боевые действия, происходящие в данный момент. Каждый фильм открывает новые грани осмысления событий военных лет, художники воплощают данные темы по-новому, что позволяет подробнее и лучше узнать об этих нелёгких периодах в жизни самых разных людей.

Конечно, с течением времени может измениться оценка фильмов, критики и киноведы точнее определят их место в истории кино. Но всё же они надолго остаются в памяти каждого, кто посмотрел их хотя бы раз в жизни.

Мы предлагаем вам уникальную подборку замечательных фильмов, как художественных, так и документальных, повествующих о различных событиях Великой Отечественной войны.

Два бойца (1943)

Режиссёр: Леонид Луков. Страна: СССР

Фильм снят во время войны по повести Льва Славина «Мои земляки». Искренний и правдивый рассказ о дружбе Аркадия Дзюбина, неунывающего, лихого и бедового парня из Одессы, и Саши Свинцова — «Саши с Уралмаша».

В основу сценария, написанного Евгением Габриловичем, положена повесть Льва Славина «Мои земляки», опубликованная в 1941 году. Прочитав повесть, режиссер Леонид Луков загорелся идеей снять по ней фильм и обратился с просьбой создать по ней сценарий к писателю и кинодраматургу Евгению Габриловичу, который в суровые военные годы стал еще и фронтовым корреспондентом.

Закончив работу, Габрилович остался недоволен результатом и отправил сценарий Лукову с запиской: «Знаю, что плохо, простите…».

Однако Габрилович, всегда очень требовательный к себе, оказался неправ: сценарий получился простым и незамысловатым, но вместе с тем удивительно глубоким и правдивым, что позволило Леониду Лукову удалось создать фильм, полный важных для каждого, вечных смыслов, которые не теряют своей значимости даже в самые тяжелые времена.

Фильм «Два бойца» был снят в 1943 году на Ташкентской киностудии. В Ташкенте тогда работали ведущие актеры, режиссеры, операторы — именно туда в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы основные силы советского кинопроизводства. Фильмы и боевые киносборники, снимавшиеся там, должны были помочь воюющей стране выстоять и победить, поднимая боевой дух солдат и тружеников тыла. И одной из самых любимых народом лент, созданных в годы войны, стала картина «Два бойца».

![]()

- Широко известные и любимые сегодня песни «Темная ночь», «Шаланды, полные кефали», написаны специально для этого фильма и впервые были в нём исполнены.

- Борис Андреев на роль «Саши с Уралмаша» был утвержден сразу, а на роль Аркадия было два звездных претендента: Петр Алейников и Николай Крючков. Но Луков, просмотрев пробы еще двадцати кандидатов, остановил свой выбор на Марке Бернесе.

- В массовых сценах в картине были заняты курсанты Ташкентского пехотного училища.

- Марк Бернес, никогда ранее не бывавший в Одессе, для того, чтобы воспроизвести колоритную речь своего героя — одессита Аркадия Дзюбина, посещал военный госпиталь, где общался с ранеными уроженцами «жемчужины у моря», старательно запоминая все услышанные от них обороты речи и знаменитый одесский говор.

- Законченность образу Дзюбина помогла придать молоденькая девушка-практикантка в парикмахерской, куда Бернес зашел, чтобы подстричься. Жена актера, увидев его с новой стрижкой «под полубокс», была в ужасе, а режиссер встретил на следующий день на съемочной площадке возгласом: «Наконец-то нашел! Нашел!»

- В повести Дзюбин аккомпанирует себе на мандолине, в фильме герой Марка Бернеса играет на гитаре.

- При переиздании повести «Мои земляки» Лев Славин переименовал ее, назвав так же, как и фильм — «Два бойца».

Баллада о солдате (1959)

Режиссёр: Григорий Чухрай. Страна: СССР

Великая Отечественная война. Молодой солдат Алёша Скворцов совершает подвиг — подбивает два немецких танка. Командование собирается представить его к ордену, но Алёша просит дать ему отпуск, чтобы повидаться с мамой. Путь домой оказывается долог и непрост.

Работа над фильмом продвигалась очень трудно. Вначале на «Мосфильме» несколько раз «заворачивали» сценарий. Затем, почти сразу после начала съемок, Чухрай получил производственную травму (перелом ключицы и ноги), из-за чего процесс был приостановлен на несколько месяцев. После выхода из больницы режиссер принял решение заменить исполнителей главных ролей — первоначально Алешу Скворцова должен был сыграть Олег Стриженов, исполнивший главную роль в «Сорок первом», а Шуру — Лилия Алешникова. Вместо них Чухрай взял двух дебютантов — второкурсника ВГИКа Владимира Ивашова и студентку театрального училища МХАТ Жанну Прохоренко.

Когда фильм был подготовлен к показу, то на студии к проекту возникли вопросы, касающиеся отдельных эпизодов. Кадры о советской жене, не дождавшейся солдата с фронта, посчитали неправильными и требовали вырезать. Возмутила и сцена, где в подарок отдается мыло. Руководство увидело в этом намек на нечистоплотность бойцов.

Действие фильма происходит в 1942 году, но военные в кадре одеты в форму образца 1943 года — с погонами вместо петлиц. Фронтовик Чухрай, конечно же, знал об этом несоответствии, но сознательно пошел на то, чтобы в картине присутствовал этот явный анахронизм. Режиссер рассчитывал, что фильм будут смотреть и иностранные зрители, которые увидели советских солдат-освободителей именно в новой форме, и стремился сделать облик главного героя более узнаваемым для них.

Еще одной неточностью оказался отпуск Алеши, который в 42-м не давали. Между тем без этой детали не состоялся бы фильм. В результате картину выпускают с ограничениями к просмотру в больших городах и столицах, а режиссер попадает в опалу.

В ситуацию вмешался зять Хрущева Алексей Аджубей, который заинтересовался проектом, получившим хорошие отзывы в глубинке. Он смотрит кинокартину сам и показывает тестю, и фильм отправляют в Канны.

Ради роли в фильме «Баллада о солдате» Жанна Прохоренко вынуждена была оставить учебу в училище МХАТа. По личной просьбе Чухрая молодую актрису после успешно сданных ей экзаменов взяли во ВГИК.

За рубежом проект приняли благосклонно, признав за ним лидерство по итогам 1960–1961 годов, фильм заслужил более 100 кинонаград и попал в номинацию на премию «Оскар».

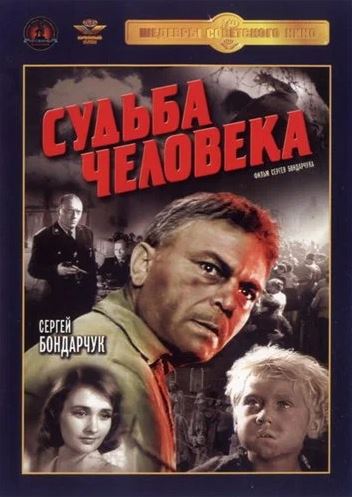

Судьба человека (1959)

Режиссёр: Сергей Бондарчук. Страна: СССР

Фильм рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба не сломила его дух — он выжил, отстоял своё право быть человеком, сохранил способность любить…

Повесть Михаила Шолохова «Судьба человека», опубликованная на рубеже 1956–1957 годов в газете «Правда», вызвала широкий общественный резонанс. И это неудивительно, ведь главным и положительным героем произведения стал бывший военнопленный, которых еще несколько лет назад в СССР считали бы врагами народа. Сергей Бондарчук прочитал повесть на одном дыхании и понял, что его мечта — экранизировать ее. Бондарчук хотел сыграть в картине главную роль, но боялся, что его видение этого образа не совпадет с видением режиссера, тогда-то он и решил, что режиссером будет сам.

За помощью в написании сценария Бондарчук решил обратиться к самому Шолохову. Сначала писатель с сомнением отнесся к этой идее, да и в Бондарчуке он не видел своего героя, но когда начались съемки, то все сомнения полностью исчезли. Шолохов придирчиво правил сценарий, который писали Юрий Лукин и Федор Шахмагонов, не раз появлялся на съемочной площадке и фактически был основным консультантом съемочного процесса.

Приступая к поискам актеров на главные роли, Бондарчук не знал, кто будет играть мальчика. С остальными актерами все было ясно еще на стадии замысла: помимо главной роли Андрея Соколова, которую должен был исполнить сам режиссер, другие роли в картине достались Зинаиде Кириенко (жена Ирина), Юрию Аверину (лагерфюрер Мюллер), Павлу Волкову, Льву Борисову и др. А вот с ролью Ванечки ничего не получилось. Бондарчук отсмотрел больше тысячи ребят, он ездил по пионерским лагерям, трудовым отрядам, присутствовал на различных патриотических акциях, посещал школы, но никак не мог найти того, кто ему был нужен. Помог случай — в Доме кино демонстрировался детский фильм, Бондарчук пришел туда совершенно случайно и увидел пятилетнего Пашу Полунина. Переговорив с отцом ребенка, режиссер получил согласие — и наконец можно было приступать к съемкам.

Целый год шла работа над фильмом, и поездить съемочной группе пришлось немало. Какие-то эпизоды снимали на Дону, недалеко от станицы Вешенской, родины Шолохова, например сцену встречи Соколова с Ванечкой; эпизоды довоенной жизни главного героя были сняты в Воронеже; прочие эпизоды снимались в Тамбове, в каменоломнях Ростовской области, где воссоздали быт фашистского концлагеря; эшелоны с пленными прибывали на вокзал Калининграда, а центральная сцена психологического поединка Соколова и Мюллера была снята в павильоне «Мосфильма».

Картина вышла в прокат в апреле 1959 года и была встречена невероятным зрительским восторгом: в первый же год проката фильм посмотрели почти 40 миллионов человек.

![]()

- Чтобы создать в кадре метафору восстановления нормальной жизни после окончания войны, авторы картины задумали показать весеннее пробуждение природы: цветущие яблони и весеннее половодье. Выезд на натуру съемочной группы совпал с разливом Дона, но цветение яблонь уже завершилось. Чтобы не отказываться от такого выразительного кадра, было решено срубить дикую яблоню, украсить ее ветки лепестками цветов из бумаги и установить дерево в водах разлившейся реки. Не только на пленке, но и в жизни яблоня выглядела настолько естественно, что даже посетивший съемки Михаил Шолохов понял, что цветы бутафорские, лишь когда ему об этом рассказали.

- На съемках эпизода расстрела произошел случай, потрясший присутствовавших своим драматизмом. Сцену снимали на рассвете, но местные жители, всегда с интересом наблюдавшие за работой киношников, с первыми лучами солнца уже собрались вокруг съемочной площадки. После команды «Мотор!» актеры начинают играть первый дубль. Эсэсовец выбирает из строя то одного, то другого военнопленного. Несчастных выстраивают у церковной стены. Команда офицера, раздается залп, а вместе с ним — отчаянный крик. Выяснилось, что кричала одна из зрительниц — пожилая женщина, у которой на этом самом месте немцы расстреляли сына.

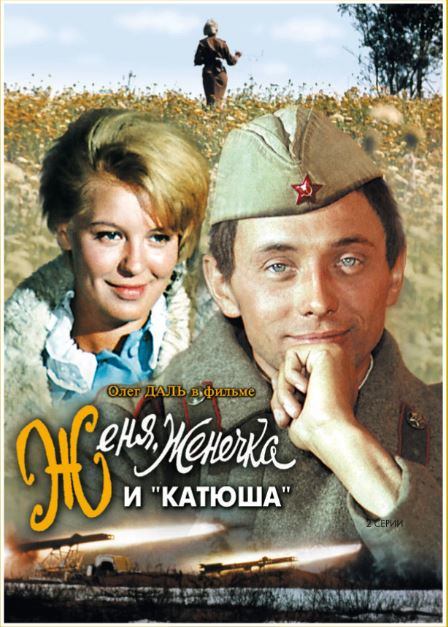

Женя, Женечка и «катюша» (1968)

Режиссёр: Владимир Мотыль. Страна: СССР

Солдат Женя Колышкин — хрупкий интеллигент с Арбата — сплошное недоразумение в военных буднях. Отправившись в предновогоднюю ночь за посылкой, он натыкается на немецкий блиндаж. Ему удается спастись, но гауптвахта неизбежна.

Незавидную участь Жени скрашивает Женечка — связистка полка катюш. Пройдет время и они встретятся в громадном пустом доме в освобожденном городе, где сыграют в прятки… Одна из самых нежных картин о войне.

Идея написания сценария фильма появилась у Владимира Мотыля после прочтения повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!». Юмор и сюжет повести натолкнули Мотыля на идею сюжета о школьнике-интеллигенте, который попадает на войну, и всё у него невпопад. По замыслу режиссёра, в фильме должна была быть любовь, которая даже может обернуться трагедией по вине главного героя, чтобы напомнить зрителю о войне. Имея около 25 листов сценария, Мотыль отправился в Ленинград, на встречу с Булатом Окуджавой. Тот поначалу отказался, мотивируя тем, что сценарий уже готов, и его участие не требуется, но Мотыль сумел убедить поэта стать соавтором. В отличие от молодого режиссёра, Булат Окуджава был ветераном Великой Отечественной войны и привнёс в сценарий мелкие, но важные детали, диалоги и образы, недоступные для Мотыля. Например, диалог для сцены, когда Захар Косых слышит разговор Жени и Женечки по телефону и принимает его на свой счёт, был полностью написан Окуджавой. В свою очередь, решение о гибели Земляникиной принял Мотыль, причём уже во время съёмок: тем самым режиссёр хотел показать трагедийность войны.

Также в сценарии было обыграно множество реальных фактов. История, когда советский солдат, заблудившись с посылкой, попал к немцам под Новый год, была заимствована из фронтовых газет. В отличие от Жени Колышкина, солдат скрыл, что был в расположении врага, и это открылось только к концу войны. Сцена на Балтике, где Земляникина и Колышкин разминулись в нескольких шагах, так и не встретившись, пришла к режиссёру из личной трагедии, пережитой в детстве.

Законченный сценарий «Мосфильм» закрыл. По словам Владимира Мотыля, фильм не соответствовал указаниям партии и правительства, а также Главного политического управления армии. Тогда Мотыль обратился на «Ленфильм», где получил согласие на съёмки. Впрочем, через некоторое время сценарий был снова остановлен и приказом дирекции совсем закрыт по тем же причинам, что и на «Мосфильме». Дополнительным барьером было участие в написании сценария Булата Окуджавы, который, по словам Мотыля, был «под подозрением», так как никому не подчинялся, а его книги подвергались жёсткой критике прессы.

Съёмочный процесс был запущен благодаря случайности. Другая кинокартина Мотыля («Дети Памира») была номинирована на Ленинскую премию, но в ходе обсуждения заместитель заведующего Отделом культуры ЦК КПСС Филипп Ермаш выступил с речью, что присуждать премию было бы неправильно, так как Миршакар, автор поэмы, которая легла в основу сценария, уже имел Сталинскую премию. Ермаш также допустил высказывания клеветнического характера в адрес Владимира Мотыля, о чём тот впоследствии узнал. Пригрозив чиновнику жалобой в ЦК КПСС, Мотыль добился разрешения на съёмки киноленты «Женя, Женечка и „катюша“».

![]()

- Роли немецких солдат и офицеров в картине исполнили студенты из ГДР, учившиеся в Ленинградском университете.

- Первоначально в сценарии не была предусмотрена смерть Женечки Земляникиной. Мотыль решил внести изменения в сюжет фильма уже во время съемок: «Я хотел показать уродство войны. И потом, я не снимаю чистых комедий, ведь вся наша жизнь трагикомична…».

- Фильм «Женя, Женечка и «катюша» стал последней работой в кино знаменитого советского актера Марка Бернеса. Персонажа Бернеса, полковника Караваева, озвучивал другой актер – Григорий Гай.

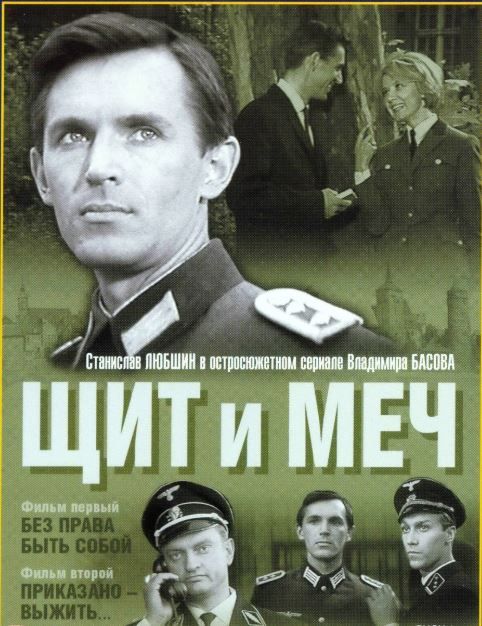

Щит и меч (1968)

Режиссёр: Владимир Басов. Страна: СССР

Великая Отечественная война. Советский разведчик за несколько лет службы в абвере завоевывает расположение немецкого военного командования. Перевод в СС обеспечивает ему доступ к ценнейшей секретной информации…

Советская четырехсерийная киносага «Щит и меч» по одноименному роману Вадима Кожевникова вышла на экраны за пять лет до премьеры «Семнадцати мгновений весны», которые в представлении не нуждаются, и за семь лет до пятисерийной ленты «Вариант «Омега» с Олегом Далем в главной роли. Но именно «Щит и меч» стал первооткрывателем жанра «умного» фильма о советских разведчиках в годы войны, где немцы представали не «болванами» вроде Штюбинга из «Подвига разведчика», а хитроумными врагами.

Фильм снимался на киностудии «Мосфильм» при участии студии «Дефа» (ГДР) и т/о «Старт» (ПНР). Большинство натурных съемок проходило в Калининграде, штаб Абвера реконструировали в старейшем здании Ягеллонского университета в Кракове.

Прототипом Йоганна Вайса стал легендарный советский разведчик Александр Святогоров, участник ликвидаций военного коменданта Харькова генерала Георга фон Брауна, Люблинской разведшколы, личного представителя адмирала Канариса — Вальтера Файленгауэра. В 1944 году Святогоров руководил разведывательно-диверсионным отрядом «Зарубежные» в словацком районе Банска Бистрица.

После премьеры фильма «Щит и меч» исполнителя роли Белова-Вайса Станислава Любшина ждали всесоюзная любовь и признание. По опросу журнала «Советский экран», он стал лучшим актером 1968 года. Едва ли не на равных с ним за зрительское внимание соперничал кинодебютант Олег Янковский, блестяще сыгравший молодого гестаповца Генриха Шварцкопфа, к финалу картины разочаровавшегося в идеях нацизма и решившего работать на советскую разведку. Режиссер картины Владимир Басов случайно встретил юношу в гостиничном кафе во Львове, где молодой Янковский был на гастролях в составе труппы саратовского театра. Басов решил, что актер — молодой высокий блондин — идеально подходит на роль Генриха.

Фильм оказался в десятке самых кассовых картин за всю историю советского кинопроката. А первая строчка песни «С чего начинается Родина» в исполнении Марка Бернеса, звучавшая в начале каждой серии, стала на многие годы темой школьных сочинений на свободную тему.

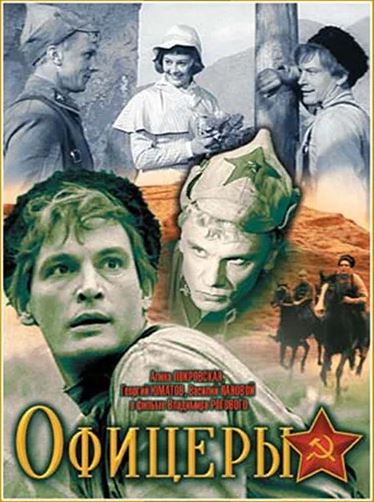

Офицеры (1971)

Режиссёр: Владимир Роговой. Страна: СССР

Судьбы двух друзей — Алексея Трофимова и Ивана Вараввы — прослеживаются на протяжении многих лет. В 20-е они вместе служили на пограничной заставе, бились с басмачами. Там они, будучи еще совсем молодыми, на всю жизнь запомнили наказ своего командира: «Есть такая профессия — Родину защищать». Потом Испания, Великая Отечественная война и мирные дни. Старые друзья снова встречаются, уже став генералами.

Сюжет фильма основан на пьесе «Танкисты» советского писателя-фронтовика Бориса Васильева и первоначально носил то же название. Пьеса была написана в 1970 году и с тех пор выдержала множество переизданий.

Для Владимира Рогового картина стала дебютом в качестве режиссёра. Борис Васильев предложил на главную роль в картине Георгия Юматова. Режиссёр сначала отказывался. У Юматова была плохая репутация сильно пьющего человека, который мог сорвать съёмки. Тем не менее Васильев поручился за него.

Кроме этого, между Лановым и Юматовым были очень натянутые отношения. Ещё в 1950-е годы Юматов мечтал сняться в фильме «Павел Корчагин», но вместо него тогда на роль взяли Ланового. На съёмках «Офицеров» актёры помирились.

Многие члены съёмочной группы сами прошли через войну. В сцене, когда после возвращения Алексея из Испании жена видит у него след от ранения на спине, этот след настоящий — Юматов был ранен во время Великой Отечественной войны.

Финальную песню «Вечный огонь» («От героев былых времён…»; слова Евгения Аграновича, музыка Рафаила Хозака) исполнил Владимир Златоустовский, второй режиссёр картины и исполнитель небольшой роли.

Натурные съёмки картины проходили под Ашхабадом. Во время съёмок сцены погони главных героев на лошадях случилось ЧП. Алине Покровской дали неподкованную спортивную лошадь, которая буквально только что сошла с соревнований. Едва актриса села в седло, лошадь внезапно сорвалась с места и, закусив удила, помчалась вперёд. Георгий Юматов крикнул: «Алину лошадь понесла!», на это мгновенно отреагировал Василий Лановой — и они вместе бросились вслед, зажали лошадь с двух сторон, затем взяли её под уздцы и остановили.

По словам Виктора Мережко, Георгий Юматов не очень любил эту картину. Он думал, что фильм обречён на провал, поскольку считал режиссёра Владимира Рогового неопытным. Персонаж, роль которого исполнял Юматов, казался ему поверхностным и недалёким с позиций личного фронтового опыта актёра: сам Юматов прошёл войну и знал, что это такое.

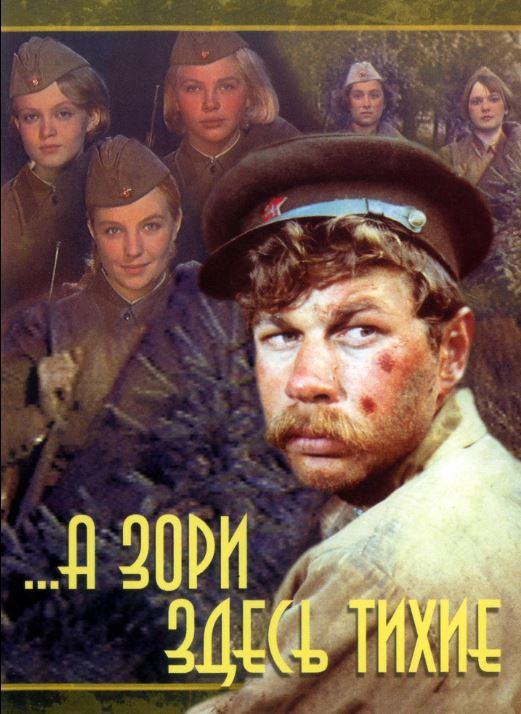

А зори здесь тихие (1972)

Режиссёр: Станислав Ростоцкий. Страна: СССР

В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле — но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили свой воинский долг…

Как и многие фильмы, этот тоже был экранизирован по книге. В 1969 году в журнале “Юность” Борис Васильев опубликовал повесть под одноименным названием. Она очень понравилась читателям и стала очень популярной военной книгой того времени. В 1971-м повесть была поставлена в театре на Таганке в Москве Юрием Любимовым.

В 1972 году на экраны вышел двухсерийный художественный фильм «А зори здесь тихие», который стал знаковым произведением в советском кинематографе. Режиссером картины выступил Станислав Ростоцкий — фронтовик, потерявший ногу на войне. Он остался жив благодаря медсестре, вынесшей его раненым с поля боя. Его личная история, полная боли и утрат, глубоко отразилась в его творчестве, и именно поэтому тема женщин на войне заняла центральное место в этом фильме.

«Мне нужно показать, что убивают не просто людей, а женщин, красивых и молодых, которые рожать должны, продолжать род», — так обозначил свою цель Станислав Ростоцкий. Режиссер, сам прошедший войну, утверждал, что экранизировать эту историю его побудили воспоминания о медсестре, вынесшей его когда-то с поля боя.

Судьба ленты была трудной. Концепция фильма не понравилась автору повести, Борису Васильеву, позже из режиссерской версии были вырезаны некоторые эпизоды. После премьеры критики пеняли Станиславу Ростоцкому за «мозаичность» повествования: в частности, не всем был понятен смысл сцен, показывающих жизнь героев до войны, данных в противовес «черно-белой» военной жизни. А в процессе съемок самым многострадальным из всех эпизодов картины оказался эпизод в бане. Его не только пыталось вырезать потом кинематографическое начальство; актрисы, для большинства из которых участие в съемках было первой работой для большого экрана, наотрез отказывались сниматься обнаженными. С большим трудом Ростоцкому удалось переубедить их.

Эта картина ещё и отличная операторская работа Вячеслава Шумского, которому удалось передать красоту природы Карелии, гармонично вписав её в сюжет картины. Натурные съемки фильма проходили весной — летом 1971 года в деревне Сяргилахта в Пряжинском районе Карелии и Сортавальском районах Карелии. Первая часть снималась в деревне Сяргилахта, а вторая часть съемок происходила на реке Тохмайоки (Сортавальский район). В нескольких километрах от поселка Рускеала расположены три равнинных водопада. Самый красивый из них — Ахвенкоски, что в переводе с карельского означает «окуневый порог». Именно там снималась сцена купания Жени Комельковой.

Картина никого не оставила равнодушным, она стала лауреатом нескольких международных кинофестивалей, а американской академией киноискусства она была признана одной из пяти лучших мировых картин 1972 года. В 1973 году стала лидером советского проката, собрав 66 миллионов зрителей, получила множество наград, была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший иноязычный фильм» (1974 год).

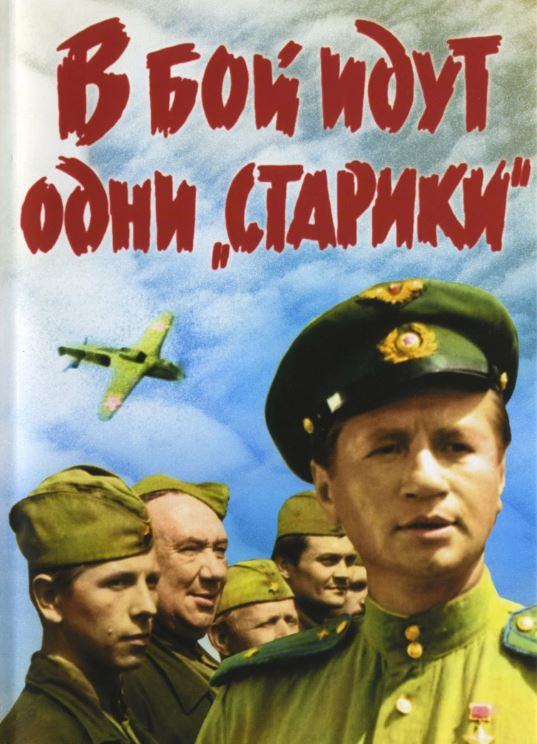

В бой идут одни старики (1973)

Режиссёр: Леонид Быков. Страна: СССР

Эта эскадрилья стала «поющей» — так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его «старикам» было не больше двадцати, но «желторотиков», пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по возможности, не пускали.

Им еще многое предстояло испытать — и жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты… И настанет день, когда по команде «в бой идут одни старики» бывшие желторотики бросятся к своим самолетам…

Фильм выдающегося советского актера и режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни «старики»» вышел на экраны 12 августа 1974 года и за короткий срок вошел в число лидеров кинопроката.

Одна из лучших советских картин о войне была восторженно встречена зрителями и высоко оценена теми, кому она посвящена — военными летчиками-фронтовиками, сражавшимися с немецкими асами. Так, легендарный летчик, трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Покрышкин, к которому Быков обратился с просьбой выделить для съемок пару самолетов военных лет, прочитав сценарий, предоставил режиссеру целых четыре истребителя «Як-18» и чехословацкий спортивный самолет «Злин Z-326 Акробат», внешне похожий на «мессершмитт».

После того, как фильм «В бой идут одни «старики»» был уже снят, чиновники от кино не захотели выпускать его в прокат, найдя его слишком «легковесным» для произведения о войне. В этой затруднительной для создателей картины ситуации теми, кто первыми встали на защиту ленты, были Александр Покрышкин и дважды Герой Советского Союза Виталий Иванович Попков, послуживший прототипом при создании образа Маэстро-Титаренко.

Александр Покрышкин был в числе первых зрителей фильма. Прославленный летчик эмоционально реагировал на происходившие на экране события, а после окончания сеанса, с трудом сдерживая чувства, произнес: «Всё так, как было…», и эта фраза стала, пожалуй, самой высокой оценкой работы Быкова и его коллег.

Яркие характеры персонажей, неповторимый юмор, запоминающиеся фразы, многие из которых стали крылатыми, лирические и драматические линии сюжета, замечательные песни, а также великолепно подобранный состав актеров, — все это принесло картине «В бой идут одни «старики»» заслуженную славу и сделало поистине народным фильмом, до сих пор пользующимся огромной любовью зрителей.

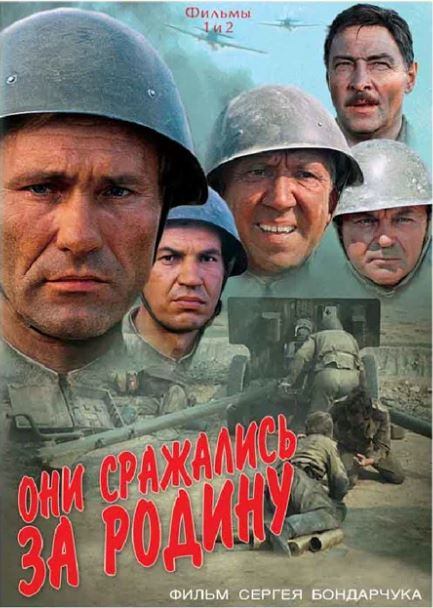

Они сражались за Родину (1975)

Режиссёр: Сергей Бондарчук. Страна: СССР

Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду обескровленные, измотанные советские войска ведут тяжелые оборонительные бои, неся огромные потери… Фильм рассказывает о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле, об истинной цене победы…

Взяв за основу сценария картины незаконченный роман Михаила Шолохова, Бондарчук, как и во время работы над «Судьбой человека», постоянно советовался по различным вопросам с автором книги. Именно Шолохов, желавший, «чтобы в фильме все было правдиво до боли», настоял на проведении съемок практически в тех же местах, где разворачиваются события его произведения. Следуя его пожеланию, фильм снимали в Волгоградской области, в окрестностях расположенных на границе Дона и Волги станицы Клетской и хутора Мелологовского.

В помощь съемочной группе был выделен сводный полк солдат, которые помогали возводить декорации, рыть окопы, а также участвовали в массовках. Кроме того, военнослужащие полка, в состав которого входило саперное подразделение, обезвреживали оставшиеся с войны неразорвавшиеся боеприпасы. По воспоминаниям главного оператора картины Вадима Юсова, участникам киногруппы очень часто встречались следы проходивших здесь боев.

Для выдающегося советского актера Василия Шукшина роль Лопахина стала последней: Василий Макарович скончался 2 октября 1974 года, когда съемки фильма еще продолжались. Его роль — Петра Лопахина — озвучивал ленинградец Игорь Ефимов, а в нескольких эпизодах, в которых не успел сняться Шукшин, вместо него снялся Юрий Соловьев.

Чтобы добиться от актеров максимального «вхождения в образ», Бондарчук обязал их носить форму, в которой они снимались постоянно, а не только на съемочной площадке.

Крайне серьезно относившийся к созданию фильма Бондарчук был внимателен к каждой детали, и тщательно рассматривал и обдумывал малейшее изменение первоначального замысла. По рассказам очевидцев, однажды Василий Шукшин попросил изменить в реплике своего героя всего одно слово, после чего актер и режиссер целый час провели в обсуждении этой темы.

Для воспроизведения взрывов и разрывов снарядов пиротехниками во время съемок было израсходовано пять тонн тротила. При этом местность для съемок таких сцен была не очень подходящей, поэтому многие взрывы приходилось снимать со значительного расстояния, чтобы не пострадали оператор и другие члены съемочной группы.

Батальоны просят огня (1985)

Режиссёр: Александр Боголюбов, Владимир Чеботарев. Страна: СССР

В основе сюжета лежит один из решающих этапов Великой Отечественной войны — форсирование советскими войсками Днепра в 1943 году. Два батальона брошены в гибельный прорыв на занятый немцами берег реки с целью отвлечь на себя силы противника и тем самым облегчить дивизии бросок на стратегически важный город Днепров.

Основные соединения должны поддержать их артиллерийским и авиационным огнем. Однако командование внезапно меняет план наступления, оставляя батальоны без огневой поддержки, чем обрекает их на верную гибель. Более того, солдатам отдан приказ держаться до последнего.

Фильм, снятый по одной из самых пронзительных и правдивых повестей Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» вышел на экраны в 1985 году к 40-летию Великой Победы. Четырёхсерийный телевизионный фильм снят лишь с незначительными переделками и отступлениями от оригинала и посвящён одному из самых важных этапов Великой Отечественной войны – форсированию советскими войсками Днепра.

Этот фильм создан людьми, которые сами прошли войну и знали о ней всё. Автор повести и сценария Юрий Бондарев и режиссёр картины Владимир Чеботарёв сами были фронтовиками.

Режиссёр поставил перед всей съёмочной группой непростую задачу: в каждой сцене этой киноповести добиться максимальной правды. Чтобы всё, что происходило на съёмочной площадке было приближено к боевым условиям, практически как на войне. Актёрам приходилось туго, они снимались в окопах, среди взрывов пиротехников, что порой было весьма опасно.

Например, на съёмках сцены взрыва плота пиротехники немного не рассчитали, переборщив с количеством динамита. Результат мог закончиться плачевно, ведь плот с актёрами не только перевернулся, но его накрыло взрывной волной. Зато кадры получились впечатляющими, они и вошли в картину.

Фильм ценен тем, что показана ещё одна история о людях, история сыгранная жёстко, правдиво, трагично, но без пафоса и идеологической обёртки. И в отличие от современного кино о войне, в котором увлекаются по большей части техническими эффектами, фильм «Батальоны просят огня» по прежнему остаётся одним из самых достоверных фильмов о войне, поскольку снимали его те, кто воевал.

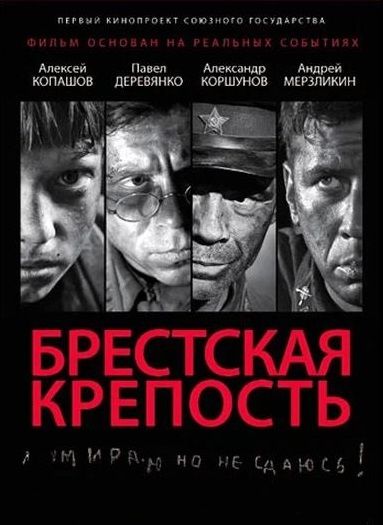

Брестская крепость (2010)

Режиссёр: Александр Котт. Страна: Беларусь, Россия

История о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. Рассказ о трёх главных очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.

Подготовка к съёмкам длилась около двух лет. Съёмочный процесс занял 4 месяца – с июля по октябрь 2009 года. В последний день съёмок утром, как по заказу, выпал снег, так был снят финальный кадр «Брестской крепости» (который в смонтированном фильме стал начальным). Через 2 часа снег полностью растаял…

На территории Брестской крепости были построены уникальные по своей сложности и размерам декорации Тереспольских и Холмских ворот, моста, казармы, клуба, крепостных стен и другие.

Большая часть гитлеровских солдат в киноленте вооружены винтовками Mauser 98k – это исторически верно. Но данное оружие укомплектовано ремнями от другой винтовки.

Немецкий огнемётный танк, появившийся в кадре в конце фильма, не мог использоваться фашистами в 1941 году.

Под видом немецкой бронетанковой техники в фильме задействованы переделанные БМП-1.

В кинокартине есть сцена, где немецкому майору вручён знак «За ближний бой». Однако на самом деле этот знак был введён только в конце 1942 года.

В конце киноэпопеи начальник заставы лейтенант Кижеватов передаёт Саше Акимову свёрнутое боевое знамя. Не понятно, какое знамя он мог при себе иметь – погранзастава не является воинской частью и своего знамени иметь не может.

В конце фильма рассказывается, что Петр Гаврилов был репрессирован после войны. Это не так. После возвращения из плена майор был восстановлен в звании и продолжил службу в Красной Армии в Сибири и на Дальнем Востоке. В 1957 году ему было присвоено звание «Герой Советского Союза».

После съёмок «Брестской крепости» в музее обороны Брестской крепости появилась специальная экспозиция, посвящённая этому событию. Среди кинореквизита там хранится форма Кижеватова, в которой снимался актёр Андрей Мерзликин, и пострадавшая от взрыва гранаты труба Сашки Акимова.

Молодая гвардия (2015)

Режиссёр: Леонид Пляскин. Страна: Россия

Молодой партизан Виктор Третьяков со школьными друзьями решает организовать отряд сопротивления фашистам. Они называют его «Молодая гвардия» и привлекают в него знакомых юношей и девушек. Через некоторое время к молодогвардейцам присоединяются разведчики, засланные в город для сбора сведений — Любовь Шевцова и Артист. В течение долгого времени «Молодой гвардии» удается успешно совершать диверсии, но им противостоит опытный и коварный враг, которому, в конце концов, удается разоблачить молодогвардейцев.

Более 600 актеров претендовали на роли молодогвардейцев Виктора Третьякевича и Сергея Тюленина, которых в итоге сыграли Никита Тезин и Юрий Борисов.

«Мне кажется, мы пересмотрели студентов всех российских театральных вузов, — вспоминает режиссер Леонид Пляскин. — Не так-то просто найти харизматичных молодых артистов, глядя на которых веришь, что они могут повести за собой людей. Так, одним из первых, кто пробовался на роль Третьякевича, был Юра Борисов, который сразу понравился. Единственное, я не мог представить Юрия играющим на скрипке Баха. В последний момент, когда мы уже отчаялись найти исполнителя роли Третьякевича, на площадке появился Никита Тезин. С первых секунд всем стало ясно, что это мужчина со «стержнем». Кстати, в день проб ему удалили зуб, к нам он пришел с онемевшей, еще не отошедшей от анестезии челюстью. Зато Никита с таким усердием и напряжением произносил свой текст сквозь зубы, что стало очевидным: мы нашли того, кто нам нужен».

49 дублей потребовалось для того, чтобы снять сцену, в которой герой Никиты Тезина исполняет соло для скрипки из баллады «Лесной царь» Франца Шуберта. Актер брал уроки игры на инструменте, но в кадре у него не очень получалось.

«Любовь Шевцова, которую сыграла Катя Шпица, приходит в гости к герою и, пока он играет на скрипке, влюбляется в него, — поясняет режиссер. — Но, слушая пассажи Никиты, актриса умоляла: «А можно приклеить что-нибудь к струнам, чтобы они не так ужасно скрипели?»

За кадром произведение звучит в исполнении австрийца Генриха Эрнста.

16 единиц военной техники: 3 танка, 2 самоходных орудия, 6 грузовиков, 5 машин — были задействованы на съемках. Это стало возможным благодаря помощи Донского военно-исторического музея под руководством Ивана Стреляева. Техника прибыла на поле съемок прямиком из музея. В сценах сражений также снялись 80 бывалых участников любительских исторических реконструкций. Им не пришлось подбирать оружие и костюмы: у каждого из них есть военная форма со всеми знаками отличия.

3 танка увязли во время съемок… в лужах после дождя. Технику вызволяли несколько дней!

«В Ростове мы начали снимать важные для фильма кадры: с трех сторон к городу двигаются колонны немецких танков и бронетехники в сопровождении немецкой пехоты, — вспоминает Пляскин. — И вот колонна двигалась к озеру, как вдруг начался ураган. Полил сильный дождь, грязный поток хлынул на проселочную дорогу, по которой шли наши танки. Не прошло и двух часов, как три боевые машины увязли в скользкой глине. Съемку остановили, нужно было спасать танки! А рядом поля, и из-за работы крупногабаритной спасательной техники, которую мы вызывали, часть посевов оказалась загубленной. А те кадры, которые мы успели отснять до «потопа», к сожалению, не вошли в фильм. Обидно».

Подольские курсанты (2020)

Режиссёр: Вадим Шмелёв. Страна: Россия

Октябрь 1941 года, Подмосковье. Около трёх с половиной тысяч курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже и совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать наступление фашистских захватчиков, пока не подойдёт подкрепление. Погибая, вчерашние мальчишки держат оборону от многократно превышающих сил немцев и на двенадцать дней становятся преградой на пути врага к Москве.

Съемки проходили на месте реальных событий. Для создателей было важно использовать «память земли» — весь съемочный процесс шел на местах непосредственных боев под Медынью, а мирные сцены снимались в подольской усадьбе Ивановское.

В Калужской области была построена точная копия Ильинского рубежа в непосредственной близости к реальному месту боев, где сегодня расположены жилые кварталы. Была вырыта и заполнена водой река, выстроена деревня, доты, насыпана часть Варшавского шоссе. В возведении декораций участвовали военные реконструкторы, историки, поисковики и волонтеры из местных жителей. Последние также привлекались к съемкам в массовых сценах.

Важную роль сыграло и наличие в кадре военной техники того периода, как советской, так и немецкой. Образцы танков и автомобилей предоставили Музей техники Вадима Задорожного, Музей боевой славы Урала УГМК, Музей Отечественной военной истории, реконструкторы военной техники (проект «Трофейные машины», проект «Военный ангар», музей «Моторы войны»). Вся техника не просто использовалась в качестве реквизита, но ездила и стреляла!

Все исполнители ролей курсантов прошли настоящую боевую подготовку в воинской части под руководством консультанта Константина Горбатикова: носили военную форму, подчинялись дисциплине, соблюдали режим, жили в казарме, занимались строевой и огневой подготовкой.

Музыку для фильма «Подольские курсанты» написал лауреат четырех премий «Золотой орел» (за фильмы «Обитаемый остров», «Белый тигр», «Батальонъ» и «Время первых») композитор Юрий Потеенко. В записи на студии «Мосфильм» участвовал Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Вокальные партии записал Хор имени Александрова.

Лётчик (2021)

Режиссёр: Ренат Давлетьяров. Страна: Россия

Декабрь 1941 года. Летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но самолет Комлева подбит вражескими истребителями, и летчик чудом сажает свой Ил-2 на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное позади — он выжил в воздушном бою. Однако испытания только начинаются: раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов, задача которых — найти его во что бы то ни стало. Летчика ведут воля к жизни, мужество и, конечно, любовь. Дома его ждет Ольга, именно ее образ согревает его в стужу и помогает двигаться вперед, к спасению. У него лишь один шанс выжить, чтобы вернуться к любимой, снова подняться в небо и победить.

Кинолента «Летчик» снята на основе реальных событий. Но, вопреки распространенному мнению, показывает подвиг не одного героя — Алексея Маресьева, который пережил подобные события, потерял ноги, но продолжил воевать. В истории СССР таких асов было 9 человек. Поэтому главный герой картины – собирательный образ военных летчиков того времени

Часть съемок проходила в Новгородской области, недалеко от реального места, где в 1942 году был сбит один из прототипов главного героя — Алексей Маресьев

Режиссер огромное внимание уделял правдоподобности и аутентичности того, что происходит на большом экране. По этой причине в съемках принимали участие настоящие немцы, использовали минимум спецэффектов и макияжа для актеров

Актеры тоже поддержали стремление Рената Давлетьярова к достоверности. Исполнитель главной мужской роли Пётр Фёдоров по собственной инициативе начал голодать и за время съемок сбросил почти 18 кг. Его герой — Николай Комлев – выживал в зимнем лесу, и вполне ожидаемо, что он должен выглядеть худым и изнеможденным. А Анна Пескова, напротив, приняла решение набрать вес: актриса отметила, что у женщины того времени не могло быть подтянутого рельефного тела с кубиками на животе

Исполнительница главной женской роли пожертвовала ради съемок не только своей идеальной фигурой. Пескова призналась, что ей пришлось несколько раз обесцвечивать волосы, чтобы добиться нужного цвета – тусклого, блеклого, нездорового. Конечно, волосы после этого были в плачевном состоянии

Режиссер киноленты признался, что ни один съемочный день нельзя было назвать простым. Но наиболее сложными оказались съемки с волками. Эти звери не поддаются дрессировке, поэтому крайне тяжело было заставить их следовать туда, куда нужно съемочной группе. Непросто оказалось и заставить их рычать, скалиться на камеру. Для этого пришлось привести из соседней деревни алабая

Для большего реализма ленты актер Пётр Фёдоров ел настоящую сырую рыбу, которую выковыривал из-подо льда

Самолет Ил-2 тоже представляет собой реальную боевую единицу. В годы Великой Отечественной он был подбит, летчик посадил его на лед озера, после чего самолет утонул. Спустя 60 лет сын того военного пилота организовал экспедицию, разыскал и поднял со дна водоема аппарат, на котором летал его отец. Ил-2 был восстановлен и поднят на крыло

1941. Крылья над Берлином (2022)

Режиссёр: Константин Буслов. Страна: Россия

История о подвиге лётчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача — нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице нацистской Германии.

При подготовке к съемкам проекта по просьбе продюсера и режиссера Константина Буслова состоялась встреча с генерал-полковником авиации, Героем СССР Василием Васильевичем Решетниковым, на которой было записано подробное шестичасовое интервью про детали и тонкости первых боевых вылетов на Берлин в августе 1941. Несмотря на то что Решетникову В.В. более 102 лет, он до сих пор является почётным председателем Совета ветеранов дальней авиации, а свой последний вылет совершил в возрасте 84 лет на авиашоу «Легенды авиации».

Съемки отдельных сцен картины велись под Санкт-Петербургом, вблизи города Ломоносов, в усадьбе, которая послужила декорацией для школы военных курсантов, а отдельные сцены были сняты в Кронштадте, в легендарном форте «Риф».

По сюжету фильма для выполнения задачи, поставленной командованием, секретной группе потребовалось перебазироваться на эстонский остров Сааремаа, поэтому в фильме нередко звучит не только эстонская речь, но и эстонские народные песни.

Кастинг на роль девушек с эстонского острова Сааремаа длился более полугода. Режиссер Константин Буслов поставил задачу задействовать настоящих эстонских актрис, что стало трудно осуществить из-за эпидемиологических ограничений, действовавших на момент создания картины. Выход нашли через привлечение к проекту молодых актрис из Эстонии, которые обучались в российских театральных вузах. Для многих из них картина «1941. Крылья над Берлином» стала дебютным проектом.

Из-за локдауна съемки натурных сцен невозможно было снимать на острове Сааремаа в Эстонии, и было принято решено перенести их на территорию комплекса «Военфильм» в Калужской области. Художественная группа разработала и построила на территории комплекса несколько натурных декораций, чтобы воссоздать атмосферу начала войны: здание аэродрома «Беззаботное» и прилегающих к нему деревень, в том числе и для съемки с высоты птичьего полета. Художникам также пришлось проложить дорогу к месту съемок, чтобы обеспечить возможность транспортировки техники.

Оригинальные интерьеры эстонских домов создатели картины снимали в Музее-усадьбе народа Сето (Псковская обл., д. Сигово), в котором сохранено аутентичное убранство. Сето (иногда называемые сету, сетукезы или псковская чудь) – редкая народность, родственная эстонцам.

Некоторые сцены фильма снимались на Красной площади. Создатели фильма в течение длительного времени договаривались с Правительством Москвы и после нескольких переносов съемок сумели за один день отснять весь необходимый материал, в том числе проезд командующего авиацией ВМФ Семена Жаворонкова на ЗИС-110, военные московские переулки, а также восстановленный по оригинальным фотографиям вид Кремля, замаскированный под обычные столичные кварталы, что на протяжении всей войны дезориентировало пилотов люфтваффе и не позволило опознать с воздуха главную площадь страны, сохранить ее от разрушений.

Исполнительница главной женской роли, Леонела Мантурова, более полугода занималась с преподавателем эстонского языка для подготовки к роли. Педагог-консультант также присутствовал на съёмочной площадке, чтобы следить за произношением актрисы. Девушка исполнила роль русско-эстонской переводчицы в фильме.

На протяжении всех этапов производства картины создатели фильма консультировались со специалистами. Во время подготовки сценария с режиссером были эксперты из Центрального музея Военно-воздушных сил РФ, а во время съемочного периода на площадке каждый день присутствовал военно-исторический консультант, действующий летчик, ответственный за соблюдение исторической точности и даже исполнивший небольшую роль в фильме.

Основной машиной в картине является дальний бомбардировщик ДБ-3. Однако для съемок фильма было построено не только несколько полноразмерных моделей этого самолета, но также модель И-16, знаменитый «Ишачок» (в фильме его пилотирует советский лётчик-испытатель В.К. Коккинаки) и модель Ли-2 (в фильме – самолёт С.Ф. Жаворонкова).

Для съемок эпизодов внутри бомбардировщика специально для фильма была отдельно построена внутренняя часть фюзеляжа ДБ-3. Впервые в истории современного российского кинематографа такая модель была построена с тщательным соблюдением всех технических тонкостей интерьера, начиная от каждого шпангоута, рации, кислородных баллонов до масок, прикрепленных специальными шнурами.

Для съемок картины реквизиторы искали и подбирали реальные архивные карты СССР. Так, в фильме на карте территорий можно заметить двойную подпись эстонского острова Сааремаа (Эзель). Эзель – одно из старинных немецких названий, которое остров носил до 1917 года.

Обыкновенный фашизм (1965)

Режиссёр: Михаил Ромм. Страна: СССР

Знаменитый фильм Михаила Ромма посвящен анализу становления и падения нацистской идеологии в гитлеровской Германии. Лента целиком построена на хроникальных съемках кинематографистов и фотографов Германии, Советского Союза, Америки, Италии, Англии и других государств, на подлинных документах из многочисленных исторических архивов. Все кинопроизведение сопровождается звучащим за кадром голосом кинорежиссера Михаила Ромма. С гневом и болью, с глубокой печалью, а порой и с убийственной иронией он комментирует события, размышляет о диктатуре и диктаторах, о подчинившейся им и обожествляющей их толпе, доверительно беседует со зрителем.

В фильме использованы европейская кинохроника предвоенных лет, трофейные хроникальные материалы из киноархивов министерства пропаганды гитлеровской Германии и личного фотоархива Гитлера, а также многочисленные личные любительские снимки, обнаруженные у военнослужащих вермахта и СС.

Фильм Михаила Ромма, созданный по инициативе Майи Туровской и Юрия Ханютина, продолжает традицию, заложенную в советскую документалистику Эсфирью Шуб — создание вымышленного или настоящего сюжета из оригинальных монтажных кинофильмов кинохроники другого государства (в случае Шуб это найденный ею правительственный архив хроники царской России). М. Ромм для этой же цели воспользовался немецкими архивами, архивами послевоенных антифашистских организаций и архивом фотоснимков, изъятых у немецких военнослужащих.

Ромм, прямой последователь Эйзенштейна, Вертова, Пудовкина, в этом фильме мастерски использует выразительные средства монтажа, музыкального оформления, публицистической речи для характеристики нацистского режима. Именно за счёт контрапункта хроникальных кадров, закадровой речи и музыки фильм оказывает настолько сильное эмоциональное воздействие на зрителя.

Примечательно, что закадровый комментарий выполнен самим режиссёром. Вначале Ромм искал для этой цели диктора, но его товарищи, услышав рабочие версии комментария, записанные им самим, посоветовали самостоятельно записать закадровый текст. Разговорный характер комментария, который проявляется в синтаксисе, лексике, интонациях, стал одним из главных отличительных признаков фильма.

Ромм использует приёмы «на грани» — с помощью обратного воспроизведения повторяет несколько раз поцелуй партийного функционера с заводчиком Круппом (подчёркивает низкопоклонство партийцев перед «капиталом»), пользуется стоп-кадрами с наиболее непривлекательными выражениями лиц нацистских лидеров.

Непокоренные (2014)

Режиссёр: Людмила Снигирева, Наталья Пешкова. Страна: Россия

Фильм, посвященный 80-летию снятия блокады Ленинграда, рассказывает о невероятной стойкости ленинградцев, которая, в итоге, и спасла город. Спасла вопреки голоду, холоду и бомбёжкам. Вопреки логике врага и человеческим возможностям.

В 52-минутном фильме “Непокорённые” мнения 25 людей – блокадников и историков. В фильме 80 эпизодов о 872-дневной блокаде.

В 2014 году состоялась удивительная встреча с главным героем фильма – 97-летним Иваном Шульгой. Он был водителем грузовика, на котором эвакуировал людей по знаменитой «Дороге жизни» через Ладогу. Он спас тысячи жизней. Иван Шульга вновь вернулся на берег Ладоги, на котором не стоял с тех самых пор. Вернулся, чтобы рассказать о событиях тех страшных лет. И впервые встретился с теми, кого спасал в годы блокады Ленинграда.

Маршалы Победы (2020)

Режиссёр: Андрей Владимиров, Галина Григорьева. Страна: Россия

Фильм рассказывает о кавалерах ордена «Победа» – высшей военной награды СССР. Этот орден получили лучшие из лучших, те, кто командовал фронтами и под чьим руководством наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне. Маршалы Жуков и Василевский, Конев и Рокоссовский, Малиновский и Мерецков, Говоров, Тимошенко, Толбухин и генерал армии Антонов.

«Блистательная десятка» кавалеров ордена Победы навсегда вошла в историю нашей страны. В 1941-м и 1942-м Красная Армия под их командованием выстояла после сокрушительных поражений. В 1943 году они смогли переломить ход войны и провести решающие наступательные операции с огромными массами войск и техники, с мощной артподготовкой. В 1945-м они взяли Берлин.

Орден Победы был учрежден в 1943 году. После битвы на Курской дуге в октябре 1943-го стало ясно: гитлеровской армии нанесен удар, от которого она не оправится. И Сталин принял решение создать орден, равного которому ни по цене, ни по красоте в мире нет – высшую полководческую награду советской державы. Верховный главнокомандующий отсмотрел полтора десятка эскизов. Сделал выбор. Попросил заменить собственный портрет в центре платиновой звезды на изображение Кремля. И утвердил единственную надпись: «Победа».

Перед ювелирами была поставлена задача – изготовить орден только из отечественных материалов, что было и сделано. Бриллианты были старинные, царской огранки, а вот рубины пришлось втайне от вождя использовать искусственные – оказалось просто невозможно подобрать камни такого размера одинаковые по цвету. Вскоре на первом экземпляре платиновой звезды засверкали лучи из самых лучших советских бриллиантов и рубинов.

Каждый из кавалеров ордена «Победа» прошел на этой войне свою суровую школу, и каждый вложил в Победу свой талант и свое сердце, оставшись в народной памяти не только благодаря выигранным сражениям, но и благодаря своим неповторимым человеческим качествам. Кто-то рисковал своей армией, спасая узников концлагеря, зараженных тифом. А кто-то, не думая о последствиях для себя лично, готов был нарушить волю Сталина, если видел и понимал, что от этого личного решения зависит Победа.

Седьмая симфония (2022)

Режиссёр: Элла Тухарели. Страна: Россия

Документальный сериал – это история двух великих мастеров – композитора Дмитрия Шостаковича, создавшего бессмертное произведение, и дирижёра Карла Элиасберга, благодаря которому премьера Седьмой симфонии состоялась. Это история музыкантов, которые совершили настоящий подвиг. Это история военных, не позволивших в этот день ни одному снаряду разорваться над Ленинградом. Это история победы воли над отчаянием, мужества над страхом, жизни над смертью.

Днем 17 сентября 1941 года в осажденном Ленинграде по радио выступил известный композитор Дмитрий Шостакович. Он рассказал, что работает над Седьмой симфонией, и сыграл отрывок из будущего произведения. Шел первый месяц блокады. Еще никто не знал, что впереди город ждут бесконечные дни ужаса, голода, темноты, холода и отчаяния, что немецкие войска, окружившие Ленинград, получили приказ не захватить его, а уничтожить. У врага не было ни малейших сомнений, что это произойдет совсем скоро – через полгода, максимум год.

Но почти год спустя, 9 августа 1942 года, в измученном, но не сдавшемся городе вдруг зазвучала Седьмая симфония Шостаковича. Это казалось немыслимым – собрать оркестр из обессилевших, изнемогающих от голода людей, разучить с ними сложнейшую партитуру и исполнить так, чтобы голос Ленинграда услышал весь мир. Невероятно, невозможно… но они смогли это сделать!

Как говорит один из героев фильма, «играли для города, для всех – в том числе и для противника, чтобы он понимал, с кем имеет дело, что здесь сила духа больше… И что это мы представляем мировую цивилизацию, а не они».

И, может быть, в тот самый момент блокадное кольцо впервые дрогнуло перед городом, который был опустошен и разбит – но не сломлен.

Без срока давности. По долгу памяти (2023)

Режиссёр: Михаил Елкин. Страна: Россия

Фильм посвящен оккупации Курской области в годы Великой Отечественной войны. В нем представлены съемки и кинохроника, воспоминания ветеранов, интервью с историками, архивистами и краеведами.

Большой фрагмент фильма показывает работу курских поисковиков в Знаменской роще Курска на раскопках захоронений мирных жителей, убитых оккупантами и их пособниками.

В съемках приняли участие представители поискового отряда «Курская земля» — руководитель Елена Сукманова и активист Анна Поварова, а также руководитель поискового отряда «Новое поколение» средней школы №2 п. Пристень Светлана Оспищева.

Также съемки прошли в Пригородненской средней школе Щигровского района, где о раскопках на месте нахождения лагеря для военнопленных и мирных жителей рассказал руководитель отряда «Сокол» Алексей Березицкий.

Чистая победа. 80 лет со дня разгрома фашистских войск в Курской битве (2023)

Режиссёр: Валерий Тимощенко. Страна: Россия

Это фильм об одном из главных сражений Великой Отечественной и Второй мировой войны, о величайшей танковой и авиационной битве происшедшей между Курском, Белгородом и Орлом летом 1943-го года. Это было самое крупное сражение бронированных машин за всю историю. Чтобы подготовится к нему необходимо было создать лучшую чем у врага технику, воспитать лучших танкистов, найти единственно верную победную стратегию.

Берлинская операция. 1945 (2023)

Режиссёр: Дмитрий Митрукевич. Страна: Россия

Документальный проект Андрея Кончаловского. Создан на основе материалов авторского проекта режиссера «История от первого лица».

В центре сюжета – воспоминания людей о тех событиях, свидетелями которых им довелось стать. Воспоминания участников Великой Отечественной войны, воспоминания ветеранов – это не только исторический материал, но и человеческие судьбы. Лица этих людей, их эмоции, интонации…

В фильме представлены кадры и оригинальный дикторский текст из ленты 1945 года «Берлин», в которой рассказывалось о событиях последних недель Великой Отечественной войны.

Сыны полков (2024)

Режиссёр: Валерий Тимощенко. Страна: Россия

Это фильм о юных воинах, участниках Великой Отечественной. О сынах полков. С одной стороны воюющие дети – отчётливое доказательство, что война была в самом подлинном смысле народной, с другой – они доказывают её бесконечную неизбывную глубочайшую трагичность.

Реальные боевые эпизоды, какой-то иной, очень особый героизм, детская доблесть, вызывающая смешанные чувства. Впрочем, это повествование не только о героизме мальчишек, но и история сострадания, рассказ о лучших человеческих чувствах бойцов и офицеров остающихся людьми в нечеловеческих условиях, об их отчаянных попытках спасти детей ставших сиротами.

Подвиг разведчиков. Операция «Монастырь» (2024)

Режиссёр: Валерий Тимощенко. Страна: Россия

Еще перед войной руководители наших разведслужб поняли, что столкнулись с дьявольски умными, талантливыми и системно мыслящими противниками. Одним из них был глава внешней разведки Вальтер Шелленберг, в 1941 году – ему всего лишь 31 год. С нашей стороны ему противостоял легендарный нелегал Павел Судоплатов. Важнейшим эпизодом их схватки стала операция, получившая кодовое название «Монастырь», уникальная и удивительная.

В истории разведки не найти другой такой длительной и настолько успешной радиоигры, и по военным результатам, и по колоссальным масштабам дезинформации, переданной в Германию, по сути, через одного агента, которого звали Александр Демьянов. Молодой человек, умный, знающий языки, из дворянской семьи. Его отец и все его родные по мужской линии военные, верно служившие России.

На Лубянке решили, что противник может поверить в его ненависть к большевикам. Вместе с Судоплатовым руководителем и наставником Александра в разведке, «сценаристом» всей операции стал Михаил Маклярский, будущий автор многих полюбившихся советским зрителям шпионских фильмов, снятых уже после войны. А пока Маклярский сочинял роли для Демьянова и других участников радиоигры. Была придумана целая монархическая прогерманская организация под названием «Престол». Решающий момент наступил, когда Демьянов, выполняя приказ, перешел линию фронта и сдался немцам…

Европа против России. Крестоносцы Гитлера (2024)

Режиссёр: Алексей Денисов. Страна: Россия

В новом фильме Алексея Денисова – малоизвестные факты участия европейских стран и народов в войне гитлеровской Германии против СССР (1941-1945 гг.). В фильме на основе большого массива документов и уникального архива трофейной европейской кинохроники дана всеобъемлющая картина военной и экономической помощи, которую европейские страны оказывали гитлеровскому режиму в годы Второй мировой войны.

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. Главной целью войны геббельсовская пропаганда объявила полное уничтожение советского строя, а само вторжение назвала «крестовым походом против большевизма». Официально союзниками Германии в войне против СССР стали десять независимых европейских государств. Уже в первые дни войны они отправили на восточный фронт около миллиона солдат и офицеров. На многих участках фронта европейские союзники выполняли хоть и вспомогательные, но очень важные функции. Например, в создании блокадного кольца вокруг Ленинграда немцам помогали 11 финских дивизий. Под Ленинградом воевали и добровольцы испанской «Голубой дивизии». На другом важном участке фронта – под Сталинградом – фланги наступающей немецкой армии защищали венгерские, итальянские и хорватские войска. Румынская армия вместе с немцами вторглась на территорию советской Украины и приняла участие в боях за Крым. В войну против России ввязались даже французские добровольцы. По некоторым данным, их легион участвовал в боях под Москвой и был разгромлен в окрестностях Бородинского поля.

Многие европейские страны, даже те, которые формально сохранили свой нейтралитет, оказывали существенную экономическую помощь Третьему рейху. Например, «нейтральная» Швеция поставляла Гитлеру железную руду, причем в таких объемах, что на первом этапе войны из нее отливался каждый второй немецкий снаряд. Швейцария оказывала рейху важные финансовые услуги: через ее банки представители СС отмывали деньги, похищенные у населения оккупированных стран. Чехия стала настоящей оружейной мастерской Третьего рейха, выпуская почти 33 процента всех вооружений для германской армии.

В фильме представлены неопровержимые доказательства того, что в гитлеровском геноциде на территории нашей страны активно участвовали многие народы Европы, а также показано, почему любые попытки европейцев воевать с Россией неизбежно заканчиваются для них катастрофой.

Мое блокадное детство (2024)

Режиссёр: Елена Ярмухаметова. Страна: Россия

Из двух с половиной миллионов людей, оказавшихся в блокадном Ленинграде, 800 тысяч были дети и подростки. Что помогло им выжить в отсутствие света, тепла, воды и нормальной еды? О чем думали, о чем мечтали, во что играли? Как переносили бомбежки и смерть близких?

В этом фильме мы увидим тех, кто пережил это страшное время, и услышим строчки из детских дневников, написанных в блокаду.

Ведущий – актер Александр Дулесов – побывает в деревне Кобона, куда на машинах, по льду Ладожского озера, эвакуировали из блокадного города детей и взрослых, на Фонтанке, у проруби, где брали воду, на крыше дома, откуда сбрасывали зажигательные бомбы и, конечно, на мемориальном Пискаревском кладбище.